黄建钢

浙江海洋大学二级教授。中国生态经济学会海洋生态经济学专委会副主任、浙江省社会学会海洋社会学专委会主任。著有《海洋十论》《“浙江舟山群岛新区与现代海上丝绸之路”研究》等专著。

刘景龙

浙江海洋学院硕士研究生。

内容摘要:进入“海洋世纪”后,必须对“海洋”重新认识和理解。从“公共池塘”的角度来审视“海洋”就会发现,“海洋”是人类最大的一个“公共池塘”。这种全新的视角、认识和理解,可以对解决现实复杂的“海洋”纠纷和冲突,跳出“零和”状态,从而构建一个和谐的“海洋社会”提供一条创新的道路。“海洋社会”是人类社会进入21世纪后出现的一种新形态。它的标志是“海洋公共池塘”概念和理念的形成,从而构成了一个既有“村落”又有“池塘”的具有“家”概念和意识的全球性和全人类的“海洋社会”。

关键词:“公共池塘理论”;“海洋公共池塘”;海洋文化社会;海洋社会文化

“海洋问题”在越来越多和越来越烈。究其原因,主要还是对“海洋”的理解有误。它从而导致了对“海洋问题”的处置和处理失误甚至不当。而把“海洋”放在一个“公共范畴”上给予理解和处理,则是赋予了“海洋”浓厚的“公共”特性。

一、基本观点:“海洋”是又一个“公共池塘”

1.“海洋公共池塘”:“海洋文化”演绎的一个客观前提

“海洋文化”是现代人类文化的动力文化、“主流”文化和本质文化,是人类共同拥有的一种“公共”文化,是现代人类文化和文明的核心和基础。其基础是“海洋具有人类的公共性”。它是在人类与海洋互动之中产生的。这种文化运行的本质就是人类文化发展的本质。从71:29的全球表面海陆面积之比来看,海洋文化应该也是人类的主流文化。现代人类文化溯源于“海洋”使其成为人类的“公共池塘”,从而使人类的本质文化演绎和演变的现实基础以及形成的客观前提。所以,“海洋公共池塘”是“海洋文化”的母体和载体,是现代人类与海洋互动的摇篮,是现代文明最初的动力源泉。

2.“海洋社会”:“海洋文化”运行发展的一个必然结果

由“村落”和“池塘”组成的一个“海洋社会”的核心是“海洋文化”。“海洋文化”是一种以海洋为纽带或中心的文化形态。它的“准状态”是“湖泊文化”和“江河文化”。人类的生存和生活是离不开水流和水域的。所以,从“地球村”的角度看,“池塘”即“海洋公共池塘”,“村落”即“国家私个陆地”。不是有了社会才有的文化,而是有了文化才有的社会。只有对地球的海洋有了共知和共识,才会形成地球的整体“海洋文化”,才会形成一个整体的“地球村文化”。它就是一个全球的“海洋社会”形态。这种文化的融合状态又将随着生产力的发展和发达,呈现出一种越来越明显的“全球化”的发展倾向和趋势,并具有一种文化的本源性和运行的循环性。最终它需要一个对“海洋社会”的管理和治理。

二、公共池塘资源理论:跳出“零和”状态的理论和治理策略

这是美国著名的行政学家、政治经济学家埃莉诺·奥斯特罗姆。“公共池塘理论”是她的一个重要和核心的观点。它是针对“公共事物的治理这个世界性难题”提出的一个理论模式。其基本观点如下:

1.人类存在许多和普遍的甚至是越来越多的“公地悲剧”。

2.形成“公地悲剧”的制度原因——“不是私有的就是公共的—或者不是‘市场的’就是‘国家的’”两极对立甚至分化的状态。

3.“公共池塘资源制度,就是冲破了那种僵化的分类,成为一个既‘有私有特征’的制度,又‘有公有特征’的制度的各种混合”状态。

4.“这些制度之所以能成功,就在于在一个‘存在着搭便车和逃避责任的诱惑的环境中’它又能使人们取得一个富有成效的结果”。

三、“海洋公共池塘”:一种理解海洋的新理论和新理念

1.把“公共池塘理论”用于对“海洋”的认识和理解。

2.把“海洋”当作人类的“公共池塘”就会别有洞天。

3.这是“地球村”概念的延伸:有“村落”必有“池塘”。

4.既有“村落”,又有“池塘”,才构成一个完整的“社会”概念。

四、从全球看“海洋”:人类共同“家园”的公共池塘

这是一张联合国(UN)会徽图,也是一张简约的从北极看地球的世界地图。从图中可以清晰地看出,地球表面积的71%是海洋,29%是陆地。由此得出如下两个结论:

1.“人类社会”是一个“池塘”大于“村落”的“海洋社会”

从总面积看,“公共池塘”占了其中71%,被国家瓜分了的“私个陆地”占了其中29%。所以,“地球村”是一个“池塘”大于“村落”很多的“人类社会”概念。现实是,陆地已经瓜分完毕,海洋还处于一个基本的“公共”状态。

2.“陆地社会”和“海洋社会”的区别:以什么为中心的问题

人类在陆地上生活已经很长时间,几乎忘记了他本身既来自海洋,未来又将返回海洋。这就需要对“陆地社会”和“海洋社会”加以界定和区别。

(1)陆地社会:海洋围绕陆地

西方社会的“中世纪”和中国社会的“封建社会”基本属于陆地社会。它的核心在于对土地的重视并以土地为界限和标准甚至核心价值。人类曾经在这个阶段生活了很长时间,大约有10000年。

(2)海洋社会:陆地围绕海洋

“海洋社会”:一个以“海洋”为核心和中心的“人类社会”新概念。这个社会已经在500余年前开始启动,那是一个“新航路开辟”和“新大陆发现”的时代,其标志是1492年哥伦布横渡大西洋。但这个社会至今尚在成形和成熟之中。1982年联合国《海洋法公约》的公布标志“海洋社会”进入一个新的时代。

五、15000年前的东中国海水深图:东海大陆架大部及以北都是平原

这是一张近期的台湾海峡、东海、黄河和渤海的海水深水图。蓝色的深度越深,则海水越深。浅蓝色的水深一般是在100米左右。

1.据查,在15000前—40000年前,全球处于第四纪更新世内的末次期,东海的海平面要比现在要低150米左右2,也就是在当初它们都处于陆地状态。

2.从图中可以看出

(1)朝鲜海峡(大韩海峡、对马海峡)宽67公里,平均水深95米;

(2)台湾海峡大部水深小于80米,平均水深约60米;

(3)黄海海槽:最深处(济州北)140米。

3.由此可以得出结论,

(1)黄海、海河、辽河、淮河等河流从朝鲜半岛西边和南边流入冲绳海槽然后进入太平洋。那时的渤海、黄海和东海的大部基本还是一个陆地平原,那时的“海”只相当于是一条特大的河流。

(2)当时全球出现一个普遍的、连续的和链接的“环洋带状平原”。平坦的滨海平原又使得40000年前4000个非洲人走出非洲走向地球各地成为可能。

(3)甚至是,连朝鲜海峡也是由“混合河”冲积而成的。约40000年前,“混合河”全部起码是部分将从朝鲜海峡流入日本海。它可导致日本岛上几乎在新石器之前无人类生活的状态和历史。

六、15000年后的海水上涨:由气候暖化引起

这是一张约10000年前的东海海水图。它是玉木冰期3结束的结果:地球暖化,冰川大量消融,海平面大幅度上升。从中可以看出,

1.与15000年前比较,海水发生如下变化:

(1)朝鲜半岛西边的黄海海槽已经溢满了水。但渤海还是一个平原。

(2)在现在的舟山渔场或东海渔场下面有一个“古黄河—古长江冲积三角洲”平原。

(3)非洲人在那里生活了大约25000年,也应该创造了灿烂的文化甚至文明。

(4)沿长江—南京—洪泽湖—徐州—微山湖一线往东平原:黄河、淮河和长江冲击而成。它们的形成大约只有10000年时间。

2.“海洋文化”从此开始逐渐形成

(1)随着海水上涨,人类与海水搏斗;人类在与海水互动过程中,形成“海洋文化”。

(2)搏斗不过,人类开始迁徙:逆河逆流而上,如钱塘江、长江、黄河(淮河)、辽河。居住在朝鲜海鲜平原的人类迁徙到了日本岛。

(3)现在的江苏和长三角那时尚未形成。现在的地形是在7000—10000年前之间随着海水停止上涨后才逐渐形成的:江河与海水互动和互撞后,积泥沙而成的。

(4)“人类文化”传播路径:海底平原文化(龙的传说时代)→高层平原文化(羊的文字时代)→中层平原文化(谷的历史时代)→滨海平原文化(鱼和船的现实时代)→“海洋世纪”文化(海洋资源开发和利用的未来时代)。人类学上的“现代人(对应的是直立人、智人)文明史”可以有另一种版本的写法。应该看到,“河套平原文化”在“龙的时代”往“羊的时代”发展过程的历史功绩。

七、“汉匈之战”:高原文明和中原文明之间的冲突战争

对2000年多前的这场“汉匈战争”要引起足够的注意和重视。其实是人类整体从高原文化向中原文化转移过程结束的一个重要标志。

1.高原生态变化成为引发这场战争的诱因

这是高原文明往中原文明转移和发展过程中的一场重要战争。这是由于高原气候发生了巨大变化,使得人类在高原上生活和生存“履步维艰”。选择退居中原,造成了两种文明之间的冲突,引发了战争。

2.战争引发了一系列的“文明”冲突

汉朝(前202—公元220年),分为西汉和东汉。前215年被逐出黄河河套地区,南匈入中原;北匈西迁,经历约三百年,抵达匈牙利一带。把那里的原居民赶到了法国一带,又把法国的原居民赶到了英伦三岛。这可以从英伦三岛在公元3—5世纪时形成封建制中找到佐证。

八、欧亚大陆图:用一种“对角线思维”看地球

从敦煌的历史和《马可·波罗游记》可知,欧亚大陆很早就被人们看成了和实践了一个整体。从中可以看出,早在“高原文明时代”和“羊的时代”,它们是相通而成为一个整体的。随着高原气候的变化甚至恶化,才形成了后来东北亚、南亚、西亚和西伯利亚等分割概念。它迫使人类从英伦三岛出发,向南行,绕过非洲南部的好望角,又穿过印度洋后,再回到“西北太”的东海。这是人类文化和文明传递的一个横向线路。它与从海底→高原→中原→滨海平原的纵向线路构成了一个立体循环状态。

1.这是地球上最大的一个大陆——亚欧大陆。

其实,在1869年11月17日“苏伊士运河”(SuezCanal)开通之前,或者在15000年前,原本欧亚大陆和非洲是连在一起的。

2.需要用“对角线思维”把它看成一个整体。

请注意它从“舟山群岛”起步到“英伦三岛”的对角线,也是从“西北太平洋”到“东北大西洋”的对角线。

九、西方思维方式的地图:以大西洋为中心的世界地图

这是一张影响西方人思维方式的世界地图,是一个以大西洋为中心的世界。

1.美国、法国和英国处于世界中心位置。

2.中国在边上,东中国海更在世界的边缘上。

3.英伦三岛:从海洋的角度看,在大西洋东北角;从大陆的角度看,在欧亚大陆的西北角。

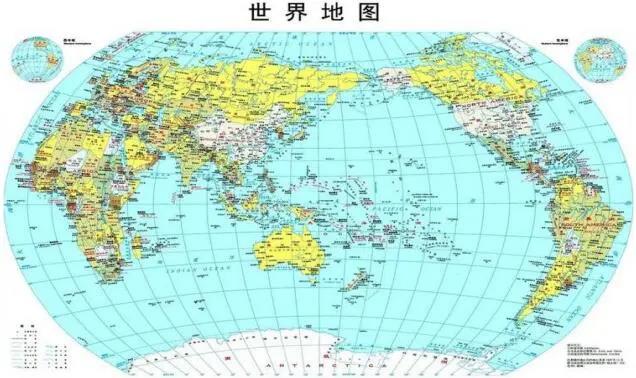

十、21世纪的地图:以太平洋为中心的世界地图

这是一张转换审视世界的传统思维定式的战略地图,它以东经150°为中央经线、以西经30°为左边经线和右边经线,完整表达环太平洋地区的地理关系。最早由此思维绘就的世界地图是明万历三十年即1602年由利玛窦绘制的《坤舆万国全图》。它改变了当时通行的以欧洲为地图中心的格局。

由此得出如下结论:

1.这样位于太平洋西北角的中国就处在了一个地球和世界中心的位置以及核心地位。

2.这是我国要重点免费推广和分送的一张地球和世界地图。

3.推广这张地图也是中国“国家海洋战略”一项重要举措。

十一、西北太海洋文化崛起:世界政治、经济、文化中心的转移

以奥运会为标志,此海域凸起和崛起经过了如下三个自左往右的阶段:1964年的日本东京奥运→1988年的韩国汉城奥运→2008年的中国北京奥运。

由此可以看出,

1.这是第一次将“西北太”这一自然地理概念延伸到政治经济概念之中。

2.“西北太”与“东北亚”只是视角不同,所看的同一块空间。“东北亚”是从陆地角度看的结果,“西北太”是海洋角度看的结果。由此还决定了思维方式的改变。

3.它们不仅相隔都大约20年,而且日本和中国崛起都大致经历了100年的时间。

4.中国和日本都是经过了一个世纪的发展才最终达到了一个GDP世界第二的位置和世界第二大经济体的地位。

它们的崛起说明了世界的中心正在转移。整个20世纪都在转移之中。至今这种转移尚未完全结束。世界格局尚未完全定型。

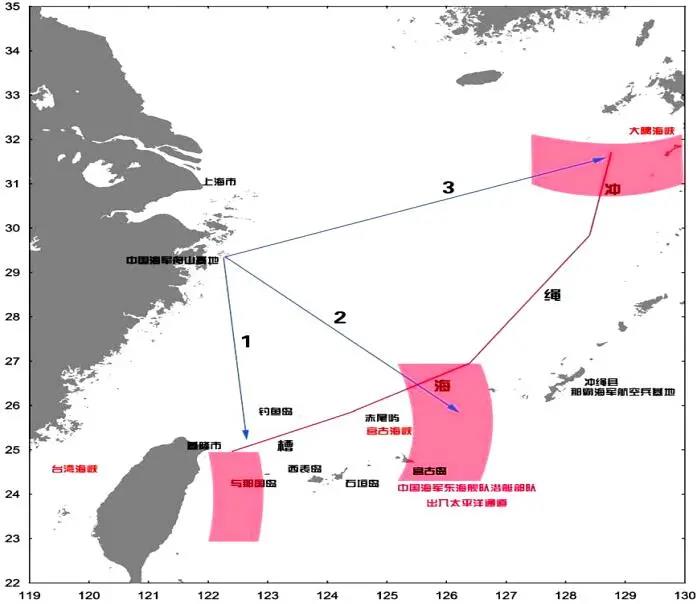

十二、东海的地缘格局及其战略:由“海”入“洋”的必经之路

这是2011年7月7日新华社《舟山群岛新区成为我国第四个国家级新区》(记者柴骥程、张遥)提到的“五边形”海域4的地图。就是这篇报道才把“西北太”和“五边形”纳入了人们的视线和思维。

1.舟、韩、日、钓、台:形成一个“五边形”海域区域。

2.“五边形”海域是“西北太”通往太平洋走向世界的咽喉和要道。

3.宫古海峡:冲绳岛和宫古岛之间一条重要的海上航道。

4.这里是中国到南太平洋、中美洲、南美洲等地的要道。

十三、东海海域:中、日、韩三国的“公共池塘”

这是2012年“海葵”台风“袭击”长三角的气象图。它提示人们注意“东海池塘”的“公共性”标志问题。它们一是海里的洋流,二是空中的台风。其中,“公共性”在很多时候表现为一种“灾难公共性”上。

1.“海葵”圈画出了东海和长三角所属一个共同的海域。其中的“湖蓝”部分在15000年前是一个西高东低的缓慢坡度一直伸向冲绳海槽(okinawa trough,冲縄トラフ),在东海大陆架边缘,位于琉球群岛和钓鱼岛之间。

2.影响范围:韩国、日本、琉球、钓鱼岛、台湾、舟山、宁波、台州北、绍兴、杭州、上海、南京。其实,历史上这些地区之间就有很好的联系和交往。

3.台风还是一种海洋“公共资源”,并不仅是一种灾难。

4.中日韩有共同性:台风和洋流。

5.根据十八大精神来建设“东海公共池塘”及其围绕“海洋公共池塘”的东海海洋社会。

要依据十八大报告的一个“共同但有区别的责任原则”精神来共同建设“东海公共池塘”。这个原则是构建以“公共池塘理论”为基础的“海洋公共社会”的基本前提和框架。它虽然还没有达到一种制度突破的状态,但已经进入一个思维突破的境界。